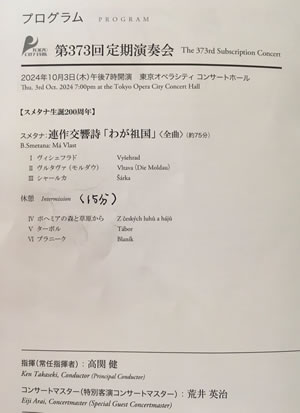

プレトークでは、1969年6月18日に新宿厚生年金会館大ホールで聞いたヴァツラフ・ノイマン指揮チェコ・フィルの「わが祖国」(正確には「モルダウ」「シャールカ」「ボヘミアの森と草原から」の3曲)に大感激したことを話していた。

私も全曲を聞くのは久しぶりなので、クーベリック指揮チェコ・フィルの1991年11月2日の来日公演ライブ(サントリーホール)のyoutubeで予習した。

前年42年ぶりに故国に帰りプラハの春でこの「わが祖国」を演奏した再演だ。これが噂にたがわぬ素晴らしい演奏だった。

かなり興奮ぎみのクーベリックの指揮に反応した感動的な演奏なのだが、そこは天下のチェコ・フィルだ。力みで音が濁ったり、バランスを崩したり、ミスをしたりということが皆無の奇跡的な名演なのだった。

同じ楽句の繰り返しがかなり多くて、本来「名曲」とは思えない「わが祖国」が、このクーベリック指揮チェコ・フィルによると愛国の大名曲になっていたのだ。チェコ出身の大指揮者とチェコ・フィルならではの一期一会の組み合わせだからなしえたのだと言われている。

これを高関健が「勝負曲」とはこれ如何に?と思っていたのだが、今回コンサート前のプレトークを聞いて、高関の思い入れが分かった。

群馬交響楽団とプラハに演奏旅行した際には、古本屋でいわゆる「チェコ・フィル版」と言われる門外不出の楽譜を入手したというぐらいこの曲が大好きなのだという。

昨夜は、この「チェコ・フィル版」による演奏だった。第1曲の「高い城」はまあ普通の出だしだったが、第2曲「モルダウ」からエンジンがかかり、痛切にして激烈な表現が聞かれ始める。

高関健(1955年4月21日生まれ、69歳)は、面白味のない学者肌の冷静な指揮者と思われがち(2023年3月に芸大招聘教授を定年退官)だが、そんなことは全くなくて、かなり熱い指揮者である。

高関は私と1歳違いなのだが、私がクラシックファンになったのは、10歳の頃、NHKでやっていた曲当てクイズ番組で、「わが祖国」の2曲目の「モルダウ」を聞いたのがキッカケである。私の高関への親近感はますます深まった。

第3曲「シャールカ」では、酒に酔った男兵士の大イビキを表すファゴットが聞いたこともない大音量でビックリ。確かにこれぐらいじゃないと効果はない。

演奏後も高関はこの女性奏者を真っ先に立たせて讃えていた。さらに立たされたホルンの谷あかね(まだ首席ではない)の相変わらず見事な吹奏にも大拍手だ。

さらに第5曲「ターボル」、第6曲「ブラニーク」では、最高潮。とにかく凄い楽想のエグリ、限度を超えた強奏、そして急加速でちょっと響きが濁ることもある。このあたりはチェコ・フィルとの違いだが、かなり興奮させられた。

まあ、お高く留まっている在京のトップクラスだとここまではやらないだろう。アマチュアリズムの良さを残しているオーケストラと言える。これはこれでひとつの行き方だろうが、大いに楽しんだ。