Sirius Mystery

こんにちは。「ロマンサイエンスの夢先案内人」岸波です。

貴方をまたも“the roman science of the cosmos”の世界へご案内します。

月のない晩に冬の夜空を見上げると、漆黒の闇の中に一際、煌々ときらめいている星に目を奪われたことはありませんか?

僕は子供の頃、夜になると家の屋根に上り、天空の天の川やオリオンを、寒さも忘れて見つめていたヘンなヤツでしたから、その不思議な青白い瞬きを放つ星に、何かこの世のものではないような、言いようのない畏れを感じたことがありました。

|

天狼星シリウス |

今回のepisode2 では、全天で最も明るく輝く星“シリウス”から降臨した神の話をご紹介したいと思います。

シリウスの陰に隠れ、決して肉眼では見えるはずの無い、もう一つの暗黒のシリウス・・・それを遥か古代から知っていた民族がいたとすれば・・・?

1 暗黒の天狼星

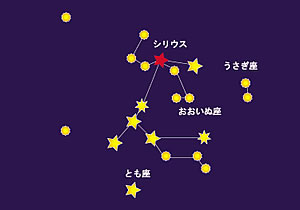

冬の星座、ちょうど今頃の夜空を見上げますと、オリオン座ペテルギウス、こいぬ座プロキオン、おおいぬ座シリウスを結ぶ「冬の大三角」が見られます。

このうち、おおいぬ座アルファ星シリウスは、光度がマイナス1.5等という全天で最も明るい白色の恒星で、中国ではティエン・ラング(天狼星)と呼ばれ、古代エジプトでは洪水の季節を告げる星として天文学の発達に役立って来ました。

|

おおいぬ座とシリウス ←おおいぬ座は |

1862年に米国の天文学者アルヴァン・クラークが息子のグラハムと一緒に新しい望遠鏡用レンズのテストのためにシリウスの観測をしていて、偶然にも伴星を発見し、これを主星シリウスAに対してシリウスBと名づけました。

シリウスBの光度は9等星と、シリウスAの明るさの1万分の1しかなく、全天で最も明るい星に付き添うように暗黒の星が隠れていたのです。

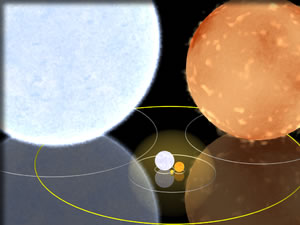

シリウスのAとBは、互いに共通重心の周りを公転している連星で、青色をしている主星Aは直径が太陽の2倍もあり、質量は2.28倍、表面温度が約1万度の燃えたぎる星です。

そして、もう一方の伴星Bは、表面温度6000度、質量が0.98倍と、いずれも我々の太陽と同じくらい。

これだけを見れば、何の変哲もない普通の恒星のはずですが、実は、この太陽と同程度の重さのシリウスBは、直径がほんの2万5,000km~3万km・・・地球の倍ぐらいしかないのです。

地球の倍くらいの大きさの星が太陽の質量を持つ~つまりシリウスBは「非常に密度の高い天体」だったのです。

エジプトでは、シリウスは女神イシスと同一視されて崇拝された。 シリウスが日の出直前に東から昇る時期は、母なるナイル川の氾濫期に当たり、シリウスの出てくる方向に建てられた女神イシスの神殿では、その朝、太陽(太陽神ラー)とシリウス(女神イシス)の光が地平線上で交じり合いながら神殿に差し込んだと言われ、その日をエジプト歴の元日とした。 オシリスはその王弟セトと反目して殺害され、イシスはバラバラにされた夫オシリスの遺骸をつなぎ合わせてミイラとして復活させたとされる。 |

1915年、米国のW・C・アダムズは「シリウスBの密度は水の12.5万倍以上もある」と天文学会で発表し、一大センセーションを巻き起こしました。

現在ではシリウスBの密度は、さらに高く「水の40万倍」、つまり角砂糖一個(1立方cm)で0.4トンの重さを持つと考えられています。

このように恒星としての寿命が尽きて収縮の果てに高密度になった星は、1928年にアーサー・エディトンによって「白色矮星」と名づけられました。

白色矮星シリウスBは、主星シリウスAの周りを約50年(49.98年)かけて、細長い楕円軌道で廻っています。

最もAに接近する距離が9千万km、最も離れる距離が72億km(!)と、実に極端な軌道をとっています。

ところで、この肉眼では決して見えないシリウスBの存在を古来から伝承してきた民族がいたのです。

・・・それは、アフリカのマリ共和国に住むドゴン族です。

2 ドゴンの神話

ドゴン族の神話によれば、古代、シリウスは「赤い星」であったとされています。

さらにドゴン族は、次のような伝承を残しています。

「人間の目には見えぬ“ポ・トロ”こそ、全天で最も重要な星である。

ポ・トロは、天空で最も明るく輝く“母なる星”の主伴星で、その周りを50年で一周する。

ポ・トロは、楕円軌道を描いて回っており“母なる星”は、その焦点の一つに位置する。

ポ・トロは、地球上のいかなる物質よりも重い“サガラ”という金属でできている。

“母なる星”には、ポ・トロの四倍も軽く、ずっと大きな円軌道を描く“エンメ・ヤ”が回っている。

エン・メヤの周りには、ノンモ(魚人)の住む“ニャン・トロ”が回っている。

遠い昔、ノンモが地上を訪れ、人類に文明を与えた。」(!)

|

ドゴン族の村 (ベニマトゥ) |

ドゴン族は、アフリカのサハラ砂漠に近いマリ共和国のバンジャガラ断崖地方に居住している一部族で、13世紀から14世紀にかけてこの地に移住したと言われています。

フランスの人類学者マルセル・グリオール博士とジェルマン・ディータレン女史は、1931年以降29年以上もドゴン族と共に生活し、1846年に彼らの宗教儀式に参加する機会を得ました。

その儀式の御神体がノンモと呼ばれる魚人の姿をした神で、彼らは二人に向かって驚くべきことを語りました。

「我々は、8.7光年離れたシリウス星系のニャン・トロからやってきた魚人ノンモに教育されて文明化したのだ。」

|

ドゴン族が描いたシリウスのシンボル ←ドゴン神話の創世伝説は「宇宙は完全な無の状態から、 |

1950年、二人の研究論文「スーダン原住民の伝承によるシリウス星系」は、アフリカ学協会ジャーナル誌に発表され、グリオール博士の死後、人類学博物館のアフリカ学会長に就任したディータレン女史は、1965年に「裸の狐」と題してその詳細を発表しました。

これら二つの論文に触発された天文学者兼人類学者のロバート・K・G・テンプル博士は、その後ドゴンの不可解な神話を独自に調査し、伝統と権威を誇る英国の科学専門誌ネイチャーにこれを「シリウス・ミステリー」として発表しました。

テンプル博士は、ノンモが「方舟」で地上に降り立つ伝承も拾遺しており、次のように記述しています。

「乾いた大地に『方舟』が降り立つと、竜巻が起こって、猛烈な砂嵐が舞い上がった。

このときの衝撃で地面はデコボコになり、地滑りが起こった。

この方舟はドゴンの国の北東に降り立ち、ドゴン族自身もそこが発祥の地である。」

さらに、ドゴン族は太陽系の惑星についても専門知識を持っており、次のように伝えています。

「月は乾いており死んだ血のように干からびている」、

「土星には目視できない「輪」がある」、

「木星に4つの大衛星がある」、

「宇宙には外の星を回らぬ“トロ(恒星)”と他の星の廻りを回る“トロ・タナゼ(惑星)”、さらに、それを回る“トロ・ゴーゼ”がある」

「それらの星々が一つの巨大な軸を中心に渦を巻いて銀河を形成している」・・・

|

こうしたドゴン族の不思議な神話に関する研究は、ときの世界にどのように受け止められたのでしょうか?

そうです。皆さんの予想どおり、たちまちのうち、「捏造報告」、「売名行為」の烙印を押されたのです。

3 エンメ・ヤ(第3の星)はどこにある?

カール・セーガン博士は、ドゴン族のこのような伝承をグリオール博士たちが「西洋人が喜ぶように作り上げた」のだと解釈しました。

実際、シリウスにはエンメ・ヤ(第3の星)もニャン・トロも存在する証拠はありません。

シリウスは恒星としては寿命が短く、連星ゆえの極端な重力の変動や温度の変化があるため、生物が発生するには条件の悪い星であることが明白です。

では、「天文学的な事実」をドゴンに伝えたのは、魚人ノンモでなく誰だったのでしょうか?

|

ドゴン族のソンゴ岸壁壁画 (割礼儀式の場所) ←ソンゴ村の岸壁にある壁画は、数年ごとに行われる |

これについては、キリスト教の世界布教をしていた「イエズス会」の宣教師からの知識説、あるいは、近接するイスラム世界からの知識説、さらには、グリオール博士らの全くの捏造ではなかったのか、などとされています。

しかし、シリウスBが「重い星」であることが発表されたのは1915年です。

1931年にグリオール博士がドゴンに赴くまでの10数年間のうちに、誰かが天文学的知識を伝え、それが伝承や宗教儀式にまで高まったというシナリオにはちょっと無理があるように感じます。

最も有りそうなのは、博士らの「全くのでっち上げ」ということですが、素人が聞いてさえ一笑に付すような荒唐無稽な話を、自分たちの研究者生命を賭けてまで、あえて発表するものでしょうか?

しかも、最初の研究論文を発表し、冷たい視線を送られた二人の往生際は極めて悪く、死ぬまで真実を主張してやみませんでした。

|

ドゴン族の祭礼 |

いったい、発見されないエンメ・ヤ(第3の星)はどこにあるのでしょうか?

2003年1月号の「ニュートン」に注目すべき記事がありました。

アストロバイオロジーの生命探査・惑星探査研究が進む中で、我々の銀河系宇宙の恒星は、実は連星系が圧倒的に多く、何と2/3の恒星は連星だろうと考えられるそうです。

これまで連星系は軌道が不安定なために惑星は存在しないだろうと見られていましたが、まだ若い連星系で、二つの主星を遠巻きにする惑星円盤が見つかったのです。

そうすると、シリウスAとBを遠巻きにする軌道に第三の恒星エンメ・ヤが存在していた可能性も考えられます。

もし、その第三の恒星を廻る惑星がニャン・トロであったとするならば、シリウスAとBの影響から免れられたかもしれません。

|

しかし、エンメ・ヤとニャン・トロは、ある時、「何らかの理由」で姿を消した。

その宇宙規模の環境激変をもたらした事件とはいったい何だったのでしょう?

それが、ドゴンが伝承する「赤いシリウスの謎」ではないかと考えられます。

4 赤いシリウス

BC150年頃、プトレマイオスが著書の中でシリウスを「赤い星」と記述し、ローマ時代の作家セネカ(AD65年没)も「シリウスの赤は燃えるようだ」と記しています。

今から2000年前、確かにシリウスは赤かった可能性があります。

しかし、現在のシリウスはAもBも白色の星です・・・なぜ古代のシリウスは赤かったのでしょうか?

シリウスの名前の由来は「焼け焦がす」という意味で、古代ギリシャやローマではシリウスは赤い星とされていた。 天文学者プトレマイオスは、著書「アルマゲスト」の中で、色の赤い星として、アルクツゥールス、アルデバラン、ボルックス、アンタレス、ベテルギウス、そしてシリウスを挙げている。 一方、セネカは「犬星の赤みは燃えるがごとく」と記している。 ところが、同時期の紀元前1世紀に、漢の司馬遷は「史記」第27巻の天官書の中で「太白(金星)について言えば、その白さは狼(シリウス)と比べられ・・・」と記している。 何故、同時代に、国によって見え方が違ったのか大きな謎であり、様々な憶測を呼んでいる。 【赤いシリウスに関係する本】 |

重い星が終末を迎えると、中心部の核融合材料が燃え尽きるため周囲の水素が核融合を始め、「赤色巨星」へと変化します。

そしてさらに周辺部も燃え尽きると、今度は逆に凝縮を始めて「白色矮星」になり、最後に「黒色矮星」となって星の一生を終えるのです。

もっと質量が大きな恒星の場合は、中性子星やブラックホールへと転化します。

つまり、星の一生は「恒星」→「赤色巨星」→「白色矮星」→「黒色矮星」と変化するのです。

もちろん、僅か二千年たらずで赤色巨星から白色矮星に変化するというのは、天文学の常識を覆す「事件」に違いありませんが、シリウスがそういう特異な進化を遂げた可能性を完全には否定できません。

ただ、シリウスA・Bの場合、Aの方が質量が大きいのですから、こちらが先行して赤色巨星になるはずではないかという疑問が湧きます。

・・・それが最後の謎です。

|

赤色巨星 ←右が赤色巨星のアルデバラン。左はリゲル。 |

実は、こうした現象はさほど珍しいことではなく、「アルゴル・パラドックス」と呼ばれています。

ペルセウス座のベータ星アルゴル(二重星)では、軽い伴星の方が先に白色矮星になった(ように見える)ことから、こう命名されました。

本当は、かつて質量が大きかったのは、現在、燃え尽きようとしているシリウスBの方だったのです。

かつてもっと大きな星であったシリウスBは、先に進化して赤色巨星に巨大化した時に質量をガスとして吹き出し、それを小さな伴星であったシリウスAに取り込まれたために、両者の主従が逆転したと考えられます。

一方、その爆発風は、外周を廻るエンメ・ヤ(第3の星)やニャン・トロにも壊滅的な打撃を与えたはずです。

ニャン・トロの人類であった「魚人ノンモ」は、これを予知して脱出を図り、比較的近い星系である太陽系に方船(はこぶね)で降臨した、とは考えられないでしょうか?

シリウスと太陽との距離8.6光年は、宇宙空間ではごく近い距離と言えます。

それとも、やはりグリオール博士たちは単なる詐欺師だったのでしょうか?

もしも、「ドゴンの北東の地」から、「ノンモの骨」や「方船の痕跡」が発見されれば、地球史を覆す大発見になることでしょう。

その本当の答えを知っているのは、いま静かに燃え尽きて星としての死を迎えようとしている白色矮星「天狼星シリウスB」だけなのかも知れません・・・。

/// end of the “Episode2「シリウス・ミステリー」” ///

《追伸》 2003.10.5

今回、お伝えしたドゴンの神話とシリウス・ミステリーは、天文学史上余りにも有名な事件ですので、ご存知の方も多かったかも知れません。

マルセル・グリオール博士らの研究は、時の宇宙物理学の権威であったカール・セーガン博士に否定されたことが「とどめ」となり、未だに名誉回復がなされていません。

しかし、そのカール・セーガン博士自身も、1966年に出版した共著「宇宙の知性体」では、古代シュメール神話に記された知恵の神エア(シュメール人に文字を教えた文明神)は異星人だったのではないかと述べています。

天空から降臨した宇宙人とのコンタクトを示唆する神話は世界に数多く存在し、アステカのケツァルコアトル伝説や日本の天孫降臨説話、そして、ニュージーランドの先住民マオリ族の神話では、彼らの代表が『空の国』への訪問を許され、そこで人間よりもかに優れた者たちから、貴重な学術を学んだとされています。

ところで、上で紹介した「シリウスの色に関するギリシャ人と司馬遷の表現の違い」について、このような考察を見つけました。

どうも古代ギリシャ人は「青色」が見えなかったらしいのだ。 ホメロスは空の色を「青銅色」とか「鉄色」と言い、海の色を白・黒・灰色・紫、果ては「赤ワイン色」と表現した。 空の色は確かに、朝焼け夕焼けの時は赤い「鉄色」の時もあろう。しかし「青い空」「青い海」という表現がまったく見当たらないというのも変だ。 まるで、青が見えなかったようだ。これはゲーテが最初に指摘した。 ホメロスの500年後のテオプラストスは、青金石という青い貴石を kyanos と呼んだが、ホメロスはこの言葉を濃い色の意味で使った。 緑に相当する chloros につても同様で、蜂蜜や露や血や涙が chloros だと書かれているのである。緑色ではなく、しっとりとして鮮やかな様が chloros と表現されていたらしい。 してみると、シリウスは古代の中国人には「白く」見えたが、古代ギリシャ人には「赤く」見えた。ギリシャ文化を取り入れた古代ローマ人は疑いもなく、「シリウスは赤い」と書いたのだろう。 これで、シリウスの色の謎は表面上、解決がついたようだ。「文化の色メガネ」で星を見ていたのである。 「表面上の解決」は新たな疑問を呼ぶ。では何故、青色が見えないのか?という疑問である・・・。 |

ふーむ。じゃあ、キミによれば、ギリシャ人は「青い色が見えないからシリウスを赤と言った」と・・・。

ということは、僕の考証は全くの無駄骨だったと・・・。なるほど。

←(おい、納得していーのかっ!)

では、また次回のanother world.で・・・See you again !

|

ドゴン族ティレウ村の祭礼用仮面 ←この異様な仮面はいったい何を表すのか? |

| eメールはこちらへ

または habane8@ybb.ne.jp まで! Give the author your feedback, your comments + thoughts are always greatly appreciated. |

To be continued⇒ “Episode3 coming soon!