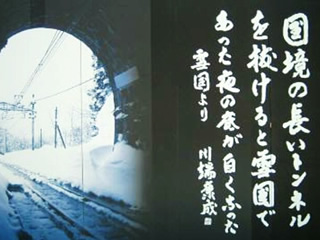

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった・・・」

「吾輩は猫である。名前はまだ無い・・・」

共に、誰もが知っている小説の書き出しですが、読み終えてからそこに戻ると、読んだ内容が鮮やかに蘇るような名文かと思います。

『雪国』川端康成

『雪国』川端康成

この二つくらいしか書き出しは知りませんが、小説はともかくとして、短い文章ではそれは結構重要な役割を果たしていると思います。

この雑感でも出だしは結構頭を使います。

と言うのも、角川文庫の後ろの方にある「発刊に際して」に関して、最近ちょっと思うところがありまして。

『発刊に際して』角川文庫

『発刊に際して』角川文庫

そんなものまで読む方はあまりいないかとも思いますが、「第二次世界大戦の敗北は、軍事力の敗北であった以上に、私たちの若い文化力の敗退であった。私たちの文化が戦争に対して如何に無力であり、単なるあだ花にすぎなかったかを、私たちは身を以て体験し痛感した・・・」で始まる文章です。

初めて読んだのは学生時代でしたが、最初の部分を読んで違和感を抱きました。

単純に読めば、大戦の敗北は文化力がなかったから、文化力があれば大戦に勝てた、ということで、戦争は勝たなければならないと戦争を肯定しているように受け止めてしまいます。

太平洋戦争

太平洋戦争

その違和感を書こうと思い、確認の意味で一応ネット検索しましたら、これは名文との書き込みが散見されました。

で、丁寧に読んでみると、戦争へと突き進む国体を食い止める文化力がなかった、ということを言っているのですね。

終戦・玉音放送

終戦・玉音放送

であれば「日本が第二次世界大戦に至ったのは、それに歯止めをかけるべき文化力が及ばなかったからである」といったような書き出しの方がよいかと思ってしまうのですが。

最近は昔話を書くこと多い中、こういうのが本当の雑感・・・かな。

ツーさん【2025.3.10掲載】

ツーさん【2025.3.10掲載】

葉羽 小林秀雄に代表される昔の評論家って、名文ではあるかもしれないけれど「回りくどい言い方」が多い。教科書でそういう文章が採り上げられることが多いけれど、僕は国語の授業は新聞報道にあるような「誰にでも分かる平易な書き方」を訓練させるべきと考えていたよ。(それでも国語の成績は良かったが:笑)

葉羽 小林秀雄に代表される昔の評論家って、名文ではあるかもしれないけれど「回りくどい言い方」が多い。教科書でそういう文章が採り上げられることが多いけれど、僕は国語の授業は新聞報道にあるような「誰にでも分かる平易な書き方」を訓練させるべきと考えていたよ。(それでも国語の成績は良かったが:笑)